Что делать с новой европейской схоластикой и с философией как contemporary?

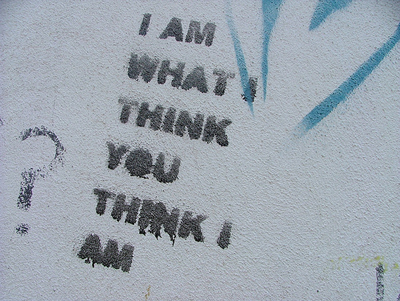

Обилие философского производства не всегда позволяет выявить достаточно значимый факт: снова произошло расслоение между «оригинальной» философией, которой может заниматься кто угодно, и в первую очередь – представители художественных кругов, и академической традицией, все больше обеспокоенной своими политическими и социальными привилегиями. Некогда декларированная ставка на «синтез» и «интердисциплинарность», на «открытие университета», терпит провал. С одной стороны, философия сама становится разновидностью contemporary art, претендуя на то, чтобы «говорить от своего лица», «мыслить самостоятельно», «искренне» и т.д. Однако такое «просвещение в миниатюре» ни в коей мере не предполагает какой-то универсальной претензии: мысль в рамках contemporary – это всегда мысль, предназначенная для какой-то аудитории. Значение ее создается за счет структур принадлежности и лояльности. «Независимая» философия, творимая бывшими мастерами граффити, художниками и критиками, независима только в том, что ей не нужна университетская аудитория, зато ей жизненно необходима большая инфраструктура современного культурного производства, предполагающая и наличие замкнутых групп «constituency». Сделать философию искусством сейчас – это не значит приблизить ее к некоему фантазматическому способу производства «из истока», «без ссылок» и академического аппарата, это значит сделать ее буквально «современной», а не «несвоевременной», со всеми соответствующими последствиями.

С другой стороны, академия наконец-то снова приобрела утраченный было лоск, и потеряла ненужную универсальность. Французская философия становится именно французской философией, оказываясь объектом french studies в широком смысле слова. Досье в Le Magazine littéraire (457, 2006), демонстрируя разнообразие французской философии, свободной от всяких ярлыков (вроде постмодернизма или French theory), в то же время фиксирует состояние «нормализации» и «специализации». Например, чтение французских когнитивистов бессмысленно без знания соответствующего американского контекста, то есть предполагает встраивание в стандартные системы научной коммуникации. В других случаях могут работать локальные «научные школы», также, как правило, не претендующие на захват чужих территорий и не предполагающие его (в отличие, например, от структурализма 50-60-х). Академическая философия, как и contemporary, требует наличия уже данных, актуальных целевых групп, для которых весьма значим вопрос компетенции.

Возможный «диалог» между разными структурами, помечающими себя как «философия», сводится к подчеркиванию нелегитимности. «О чем можно говорить с художниками и их подпевалами, если они даже не читали Аристотеля?». «О чем нам спорить с этими архивными крысами?». Даже «выход» академической философии вовне достаточно часто оказывается не столько претензией на некое универсальное действие или знание, сколько локализованным политическим актом, со своей жесткой экономией. Например, ставшая «знаменитой» книга Бадью «Именем чего является Саркози» демонстрирует особую структуру «обоснования»: академические и собственно философские достижения Бадью не доказывают валидности его дискурса о Саркози, а работают в режиме самодемонстрации и самодоказательства академии, т.е. ее статуса, непоколебимость которого под вопросом. Академия показывает зубы, когда ей угрожают, однако это не значит, что она заботится о тех, кому она их показывает (а в их числе – далеко не только Саркози). Интересно, что именно эта наиболее «публичная» работа Бадью отлично встраивается с жесткую культурную стратификацию «каникулярного чтения», в моду, в «дух времени, который остается явно антисаркозистским». Даже если мало кто будет читать «Логики миров», скучающие домохозяйки с высшим образованием прочитают «Саркози», сочтя есть стиль не столько analytique, сколько virulent.

Дата публикации: 07.07.08

Проект: Процесс

© Кралечкин Д., Ушаков А. 2008