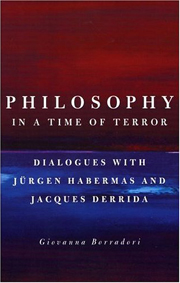

Сценарий для экранизации (по мотивам Philosophy in a Time of Terror: Dialogues with Jurgen Habermas and Jacques Derrida)

Деррида и Хабермас были отправлены на войну в Ирак в качестве специалистов по морально-философским проблемам. Это светские политруки Просвещения, дискурса и деконструкции. Затем они попадают в тюрьму Абу-Грейб за то, что они не могут понять: надсмотрщики применяют пытки не для того, чтобы что-то узнать. Они просто любят мучить и издеваться. Деррида и Хабермас всегда считали, что самое плохое – это инструментальный разум. С ним-то их и учили бороться. Но в Абу-Грейб никакого разума не наблюдается, ни практического, ни инструментального. Короче говоря, ни уму, ни сердцу. Деррида и Хабермаса бросают в кутузку, а потом пытают до смерти. Но они не сдаются. В результате по всей Европе расходятся фотографии Деррида и Хабермаса, унижаемых немецкими и американскими солдатами.

Ваше кредо

Деррида наконец-то дает определение роли философии в современности. Кто такой философ? Тот, кто анализирует отношения между западной философией и существующей юридическо-политической системой (прежде всего в рамках институтов международных отношений и теории суверенности), и выделяет следствия такого рода отношений, способствуя их мутации. Исследователь-мутаген. Например, одна из задач философа – разграничение оправдания и понимания. Так, можно выяснить все причины и прийти к пониманию всех фактов, которые привели к появлению того или иного эффекта (в том числе в виде акта террора), однако это не означает «оправдания», то есть некоего уничтожения того, что объясняется.

Является ли сама теория деконструкции подобной практикой различения понимания и оправдания (объяснения и оправдания – в данном случае нет никакого противоречия между герменевтическим пониманием и позитивистским объяснением)? Сделана ли она для того, чтобы «понять и простить»?

Просвещение иммунитета

Деррида – последний герой Просвещения. Терроризм поэтому объясняется теорией автоиммунных процессов. Критика имеет сродство с иммунитетом. И даже с университетом, который мыслится в режиме критики. И все они ставят вопрос о сродстве и отторжении. Автоимунные процессы начинаются тогда, когда свое не отличается от чужого, однако такое неотличение – фундаментальный аспект критики, которую продолжила деконструкция.

Что же делать в такой ситуации? Фактически это означает, что нужны некие иммуннодепрессанты, однако неясно, где их взять в таком политическом смысле и как их можно было бы использовать. Существуют две стратегии: мобилизация (когда террор представляется в качестве некоего натурального зла, абсолютно внешнего) и иммуннодепрессия (возможно, как раз она-то и означает «контроль гражданского общества над органами власти и безопасности»). Проблема иммунодепрессии в том, что она должна работать не на том же уровне, что обычные тела и антитела.

Общая схема иммунной реакции такова: есть специальные выработанные тела, которые заняты только уничтожением других, инородных, тел. Эти тела можно назвать также «органами» (власти, безопасности и т.п.). Однако иногда антитела сами становятся инородными в том отношении, что они уничтожают «собственный» организм. То есть теория автоиммунного процесса обратна проблеме «СПИДа» – болезни без болезни как таковой, когда все принимается за «свое» ( «нулевой иммунитет», болезнь без собственного симптома, то есть наиболее фундаментальный, смертельный симулякр, от которого умираешь гораздо быстрее, чем от «подлинника» болезни). В действительности официальная политика представляет состояние общества как СПИД (СПИД всегда интерпретируется в некоторых моральных терминах – для этого достаточно вспомнить высказывания того же Рейгана, который говорил, что голубым и проституткам поделом, что они заболели СПИДОМ). Органы вопиют о собственной слабости – дескать, системы защиты ослаблены настолько, что нужно срочно их укреплять (хотя в состоянии СПИДА укрепление как таковое просто невозможно, невозможно было бы вылечиться от СПИДА, возможно только сохранять какой-то уровень). Это-то как раз и провоцирует развитие автоиммунной реакции – система начинает действовать сама на себя.

Теория иммунитета включает представление об «антителах» и «бактериофагах», если первые являются своеобразными белковыми агентами-специалистами, то вторые – внутренними микроорганизмами, которые напоминают обычных протеев. В таком случае возникает вопрос – с какой моделью сближается система безопасности? Антитела всегда действуют по логике «следования» – они вырабатываются только после того, как что-то уже случилось, тогда как бактериофаги более универсальны и в то же время неразборчивы. Террор ставит проблему «априоризма», чисто философскую проблему упреждающего удара. Как ударить так, чтобы предупредить удар, если этого предполагаемого удара еще нет. Решение органов, которые структурируют автоимунную реакцию, очевидно – нужно развиваться от антител к бактериофагам. От апостериори бестолковых вихрей-антитерроров до неразборчивых априори вездесущих органов. Тем самым автоимунная реакция становится принципом существования любого тела.

Оптимист и еще оптимистичнее

Решение Хабермаса – «терроризм как феномен модерна». То есть модернизация еще не завершена. Поэтому нужно просто институционализировать дискурс в тех же арабских странах, так чтобы можно было найти «решение», которое вырабатывается именно дискурсивно. Собственно, такая позиция может быть легко оспорена как то, что скрывает гегемонические претензии – кто будет гарантировать исполнение всех правил дискурса, если даже в Европе их исполнение нереально. «Голубые каски» дискурса?

Решение Деррида – формирование институтов международных отношений и, в пределе, утопическое решение «всемирного государства» а ля Кант (то есть, в целом, просвещенческое решение, не противоположное Хабермасу). Иммунитет и телесные проблемы органов решаются бестелесными образованиями, поскольку международный режим не предполагает государственного устройства. Проблема решения Деррида в том, что он не может представить недогматическую версию Просвещения, то есть такого Просвещения, которое не опиралось бы на идеи «разума» как некоего присутствия или как того, что объединяет всех людей, что, естественно, как раз поставлено под вопрос в условиях террора.

Просвещение у Деррида оказывается неким вариантом самой деконструкции, однако только в том случае, если мы можем остановиться на деконструкции как некоей сверхфеноменологии – то есть такой феноменологии, которая при попытке выяснить и описать сущности, обнаруживает, что не тут-то было. «Есть кое-что посущественнее сущности» – в таком обнаружении сохраняется общая интенция феноменологии, однако сама ее методология и предполагаемый продукт элиминируются. Деррида пытается заменить логику «силы закона» (когда закон всегда опирается на силу именно в том смысле, что закон оправдывает эту силу) некоей кантианской логикой, предполагающей, что у закона есть своя внутренняя сила, то есть автономная сила, которая одна только носит неэмпирический характер (см. его Force de loi). Это сила, которая не действует извне и заставляет себя «уважать». Но тогда такая сила очень напоминает некий внутренний «иммунитет» (часто говорят о моральном иммунитете, что настоящая мораль – это что-то вроде физиологии, то есть когда человек «органически» не способен на зло и т.п.). В таком случае проблема не в том, чтобы силу интериоризировать, а в том, чтобы иммунные силы не были автоиммунными – то есть сделать так, чтобы «органическая мораль» оставляла какое-то пространство для жизни.

Как устранить ситуацию, в которой «совесть может заесть» (пример немцев после второй мировой войны – с одной стороны, все нацистские чиновники были сохранены в управляющем госаппарате, с другой стороны, немцы именно поэтому начали считать, что они должны быть просто съедены совестью. То есть совестливый немец тех времен – вроде Хабермаса – это уже не некий «человек с зовом совести как зовом бытия», а «съеденный ею», непереваренный, отход от пиршества совести, кость или экскремент). Совесть в литературе часто выступает в качестве паразита: она кормится человеком (как тигр в «Полосатом рейсе» «когда он оголодает, он начинает человека есть»). По логике паразитизма, полностью съеденный человек должен был бы давать огромный прирост совести, которая начинает тут же искать других носителей. Совесть разлетается в разные стороны, захватывая все новых и новых хозяев (hosts). Так возникает проблема хостинга совести. Деррида открывает истоки паразитизма – поскольку слово host исходно обозначало не «хозяина», а «гостя». Проблема совести оказывается «неразрешимой», каковая неразрешимость представляется в качестве постоянного ресурса.

Время против дискурса

Пример аргументации Хабермаса – «почему же герменевтика и теория дискурса, которые до сих пор так хорошо работали [в Европе], не должны работать и далее ». Фактически здесь Хабермас предполагает, что настолько хорошо до сего момента работающие методы должны служить и далее, либо он заявляет – неявно – определенный традиционалистский подход (например, традиция западной герменевтики сильнее традиции фундаментализма, которая традицией по сути не является: фундаментализм – не более чем вторичный феномен модернизации). По крайней мере налицо эмпирический аргумент, но как раз вопрос возникает исходя из такой позиции, в которой подобная аргументация уже невозможна.

Проблема, главное, в том, что против стандартного аргумента Хабермаса – дескать, надо наладить дискурсивный процесс и все пойдет как по маслу, – выступает еще и тот аргумент, что есть определенные преимущества в том, что этот процесс не налаживается. Так, например, известно, что никто не хочет идти на переговоры именно потому, что предполагается: стоит только сделать это один раз и переговоры будут бесконечны. То есть дискурс всегда предполагает – по своему существу – бесконечный процесс, так же и модернизация оказывается теоретически бесконечной (то есть это не ее эмпирическая погрешность, напротив, это сам принцип построения самой концепции, в отличие от того, что можно бы представить в условиях «обычного» переговорного процесса). Фактически, когда борцы с террористами заявляют, что никаких переговоров не будет, выдается истина дискурса – эта истина оказывается слишком дорогостоящей и одновременно нерадикальной. Вместо применения бесконечно применяемой теории дискурса приходится думать, будто есть некоторое радикальное – и оно же временное – решение. Например, военная операция оказывается решением и радикальным, и одновременно временным. При этом она всегда, в принципе, гораздо дешевле, нежели производство дискурсивной ситуации там, где ее ранее не было.

Итак, само время выступает в виде пространства наиболее радикальных ставок, то есть время всегда лечит не в том смысле, что оно действует постепенно, а в том, что временные меры как раз могут оказаться последними. То есть каждая из «временных мер». Ставка войны и отказ от дискурса в том, что какая-то очередная эмпирическая акция может оказаться последней, поскольку мы намеренно не исключили такую возможность, мы намеренно оставляем времени поле для его воздействия, тогда как в случае логического устройства дискурса, время исключается в качестве действующего механизма, оно оказывается таким же механизмом дискурса, как бессмертие души является механизмом или аппендиксом выполнения кантианского закона. Отказываясь от дискурса мы только потому, что боимся сыграть против времени и закрыть себе тот шанс, что все в итоге может получиться гораздо лучше, чем мы могли бы себе представить. Точно так же можно отказаться от какой-то продуманной и научно выверенной схемы лечения не только потому что она ненадежна, но и потому, что она сужает поле подразумеваемых возможностей самоизлечения, ставя организм в условия, на которых он может вылечиться – но не «сам», а только при помощи каких-то лекарств, в соответствии с какой-то схемой, тогда как на деле мы никогда не в состоянии понять, может ли организм применить данную схему и не проще ли оставить все как есть? В этом смысле война оказывается таким подвешиванием ситуации, которое пытается воспроизвести природные состояния путем исключения всяких логических решений, которые подчиняли бы временной эмпиризм себе. Это, можно заметить, эмпиризм в условиях прогрессирующего трансцендентализма, некая индукция опыта в чисто рефлексивных условиях. Ведь иначе нельзя было бы объяснить то, что против переговоров выдвигается тот аргумент, который является единственным аргументом против: как только мы начнем говорить с террористами, сразу же выяснится, что они хотят много больше того, что они заявляли ранее и что мы вообще могли бы ожидать в качестве их желания.

Фактически здесь работает такая экономия, что устанавливается некоторая система соотнесения издержек решений: природное решение (например «лечение природой») всегда дешевле, чем искусственное и дискурсивное, другое дело, что на индукцию природы все равно расходуются определенные средства. Возможно, это и есть основная схема так называемой «теневой экономики»: она теневая именно потому, что она подразумевает неконтролируемые, постоянно списываемые расходы на то, что будет делаться само собой, даром. Наиболее близкий пример из обычной экономики – это проекты даровых форм энергии, например термоядерные реакторы, которые давно стали ужасно дороги, причем инвестиции в них оказываются безразмерными именно потому, что в конечном счете они должны были бы стать источниками практически даровой энергии. Теневая экономика – понятие онтологическое, а не юридическое или правовое.

Возможен ли подсчет того, как именно и по какой цене будет индуцироваться природа? Возможно, что в такого рода проектах пришлось бы возвращать планету в состояние газопылевой туманности.

Terror без T(ruth)

Понятие террора сталкивается со старым представлением о том, что преступника желательно застать на месте преступления, en flagrant delit . Теперь преступник всегда остается на месте преступления, но это ничего не решает, при этом самое смешное, это настоящее место преступление – преступник просто совпадает с ним, организует его. Проблема в том, что теперь трудно говорить о горячих следах («по горячим следам») иначе, чем в том смысле, что от преступника остается «горячий кусочек» – буквально след, который ни к чему не ведет. К тому же преступник нужен не для обвинения и вменения ответственности, а просто для выстраивания каузальной цепочки. Невозможно относительно террориста задаться вопросом о том, насколько он вменяем. Теория «места преступления» выступала как теория присутствия. Вор всегда как-то выдает сам себя, но теперь террорист – это тот, на ком шапка горит и сгорает все вместе с ним. Это метафорический пожар, который стал полностью буквальным, метафорический пожар, который именно поэтому невозможно затушить. Знак огня не оставляет ничего кроме пепла. Поэтому все предостережения сводятся только к тому, что не нужно стоять рядом с тем, на ком горит шапка.

Дата публикации: 17.08.06

Проект: Планка

© Кралечкин Д. 2006